Historias

Posadeño migró hace 10 años: “Misiones no tiene nada que envidiar al mundo”

Con el objetivo de aprender inglés y vivir la experiencia para luego regresar a la tierra colorada, sin imaginar que se convertiría en un migrante más, Sebastián Ramírez partió en 2014 rumbo a Nueva Zelanda con una visa de estudio que le abrió el camino a conocer otros destinos, aunque no olvida ni menosprecia la tierra colorada. “Misiones no tiene nada que envidiarle a otros lugares”, afirmó el posadeño en conversación telefónica con LVM.

“Yo estudiaba turismo, me gustaba viajar, pero no era mi idea irme y no volver. La idea era irme y aprender inglés. Sabía que en Nueva Zelanda se trabajaba bien, entonces la idea era ahorrar un poco de plata, tener esa experiencia y volverme al año”, recordó el ex estudiante de la Universidad Nacional de Misiones (Unam) sobre aquella decisión que cambió sus planes por completo.

El comienzo del viaje

Mientras estudiaba y vivía la experiencia en el país ubicado en el Pacífico Sur, el posadeño de 34 años conoció a personas que “te abren un poco a todas las oportunidades y empezas a ver que hay otras cosas para hacer. Es un país muy abierto al mundo y hay muchos viajeros”.

Entre charlas, datos e información adquirida en ese tiempo, con amistades que fue forjando y teniendo en cuenta también la alta demanda de trabajo bien remunerado en Nueva Zelanda, Ramírez optó por alargar su estadía fuera de su país natal.

“Empecé a trabajar en una fábrica de empaquetados en la isla sur de Nueva Zelanda, que me ofrecieron la visa. Me quedé porque me gustó y estaba aprendiendo. Ahí empezó mi viaje”, relató Sebastián.

Un poco más de tres años vivió el posadeño en Nueva Zelanda, hasta que, cansado del frío y ante las buenas referencias que recibió por parte de viajeros y amigos sobre Australia, nuevamente armó las valijas y desembarcó en un nuevo destino.

“Me comentaban que se ganaba mejor y que el clima era más lindo, entonces vi esa oportunidad y me saqué la visa”, contó Sebastián a LVM y añadió: “Ahí cuesta un poco más, pero en realidad hay mucho trabajo. Básicamente, era mirar el mapa y decir ‘a ver qué ciudad linda quiero ir o conocer’ y caer ahí a buscar trabajo. Literal a la semana estás trabajando de lo que sea”.

El misionero trabajando en un campo de flores en Byron Bay, Australia.

Poder adquisitivo

En cuanto a las ofertas laborales en Australia, Sebastián detalló: “Hay muchos trabajos de campo, recolección de frutas, en hoteles, restaurantes, todos fáciles de conseguir, por decirlo así”. En esa línea, destacó la posibilidad de ser “prescindible” en estos puestos que permite a los migrantes estar en constante movimiento.

“Mi idea era viajar y allá es todo por semana, te pagan el sueldo por semana, entonces tenés otra dinámica de cobrar, de viajar. El alquiler también tenés que pagar por semana. Entonces, básicamente, la ecuación es: un día que trabajes pagas el alquiler, el segundo la comida, el tercer día tus gastos y lo otro ahorras, porque te permite ahorrar también”, reveló el posadeño.

Consultado por La Voz de Misiones si se desempeñaría dentro de estos rubros estando Argentina, Sebastián respondió firmemente: “La verdad que no”.

Y argumentó: “Por el sueldo más que nada, los trabajos no están bien remunerados, uno tiene que trabajar mucho más para poder tener algo y en Australia o Nueva Zelanda se puede progresar muy rápido. Haces unas horas extras y ya te compras una zapatilla que te gustó y no tenés que estar pensando en pagar en cuotas. Al final uno se desvive por algo que debería ser normal tenerlo”.

Si bien no realizaría los mismos empleos en Argentina que en el exterior, el joven sostuvo que lo importante es “acomodarse a la ciudad” y enfatizó el rol que ocupan otros migrantes que atraviesan el “mismo sentimiento”.

“Estás hablando con alguien que estudió arquitectura y de repente estamos haciendo lo mismo. Te iguala mucho al otro y te hace más empático también a la hora de salir a otro lado, ver a una persona trabajando y decís ‘yo pasé por eso también y sé lo difícil que es’”, reflexionó y agregó: “Cuando uno llega con ganas de hacer una cosa u otra y al final se encuentra haciendo un trabajo que no tiene que ver con lo que estudió o imaginó, como que te baja un poco los pies a tierra”.

Sobre cómo es la modalidad para alquilar en los países que estuvo, el joven comentó que es muy común que entre varias personas paguen semanalmente una vivienda con varias habitaciones y compartan los espacios comunes, ante los altos costos para abonar un lugar mensual en caso de querer vivir solo.

“No es que uno alquila un departamento para uno, se comparte. Son casas grandes que alquilas entre tres o cuatro amigos la habitación, es así más o menos como se manejan. Si querés vivir solo ya es otra historia. Los alquileres son altos, entonces la gente comparte mucho”, precisó.

También comentó que familias en las que los hijos se han independizado alquilan sus habitaciones, dándole al inquilino autonomía: “Está como bien visto, no es algo raro, lo alquilan. No por necesidad, sino porque por ahí están aburridos, conocen gente, te dan tu privacidad, si querés compartir con ellos también”.

Sebastián en una playa de Noosa, la ciudad donde vivió dos años en Australia.

Dificultades de un migrante

Para Sebastián, una de las mayores dificultades que se le presentó como migrante, además de extrañar a sus vínculos cercanos y la cultura argentina, fue el idioma, pese a que tenía un conocimiento básico adquirido durante sus años de escolaridad.

“Es una traba para conseguir trabajos mejores pagos, como no sabes inglés, yo me fui pensando que tenía más o menos una idea con el inglés de la escuela, pero no, una vez que llegas ahí, no entendés nada”, afirmó el posadeño.

Sin embargo, la gran presencia de latinos en diferentes partes del mundo ayuda a que los nuevos migrantes puedan sobrellevar la situación los primeros meses hasta que mejoran su desempeño en el idioma.

“En la mayoría de los trabajos vas a encontrar un latino, que es el que se encarga de darte la bienvenida y ayudarte en todo”, relató Sebastián y recordó la vez en la que se cruzó con un misionero en un trabajo y después de hablar un rato en inglés ambos se dieron cuenta de que ambos eran misioneros: “Fue muy gracioso”.

Cultura argenta

Con respecto a la gastronomía de Nueva Zelanda y Australia, el posadeño comentó que “no tienen su propia cultura de comida, entonces son más de las comidas asiáticas, o de la India. Ahí sí que se extrañaba un poco la argentina, la milanesa, las empanadas, los asados“.

Por la gran diferencia gastronómica, sus planes con sus amigos siempre tenían como objetivo un platillo argentino. “Con lo que conseguíamos, porque no encontrás las mismas cosas como la tapa de empanada o el Fernet, no es tan fácil”.

Cuando se habla de cultura argentina es imposible no pensar en los bares con una tele sintonizada en un canal deportivo, transmitiendo algún partido, ya sea local o no, que acompaña el momento de la comida o un encuentro con amigos, una costumbre que el hincha del Club Atlético Boca Juniors solo revive durante sus visitas a la familia en la tierra colorada.

“A mí me gusta mucho mirar fútbol, al principio extrañaba, esa cultura futbolera no hay allá, es mucho rugby. En Argentina te vas a un bar y están mirando fútbol y uno mientras está tomando una birra ojeas por ahí el partido, allá era rugby, llegabas y en todos los bares estaban mirando eso. No entendía nada”, relató Ramírez entre risas y confesó que ahora solo cuando tiene tiempo, y por la diferencia horaria, mira los partidos de su equipo.

El amor

El deseo del joven posadeño no es radicarse en un lugar definitivo, por el momento, lo que hizo que sus primeros vinculos amorosos fuera del país sean “esporádicos” y “muy intensos” a la hora de partir a otro rumbo desconocido.

Sin embargo, cuando trabajaba en la isla australiana Keppel tuvo la “fortuna” de conocer y enamorarse de una salteña, quien ahora es su compañera de viaje.

“Al estar viajando se crean lazos muy fuertes y esporádicos, porque es muy difícil conectar con alguien que también tenga la misma ganas que vos o viajar por los mismos lugares, entonces las conexiones son muy lindas y después las despedidas muy intensas, pero tuve la suerte de conocer a Juli ahora que es mi novia“, relató a LVM.

Y comentó: “Éramos 50 habitantes. Ella es de Salta. Hay gente de todo el mundo, pero al final uno conecta a nivel profundo con alguien que comparte más cosas”.

“No sé si hay un país más hermoso”

Además de Nueva Zelanda y Australia, el misionero Sebastián Ramírez recorrió Asía por medio de voluntariados, algo que “es muy común entre los migrantes” explicó: “No necesitas tener mucha plata, obviamente el pasaje, pero hay páginas que te conectan con gente para hacer voluntariados de todo tipo y es más fácil”.

En esa línea, precisó que existen sitios web donde se paga una membrecía por año alrededor de 50 dólares que “puede sonar caro, pero a la vez te da un año, si sos organizado, podés conectar con gente que busca personas para que le ayuden en ciertas cosas, trabajas tres horas al día y te dan hospedaje y comida, está bueno también porque te metes más en la cultura de la gente, esa experiencia fue hermosa”.

El posadeño haciendo voluntariado en un Templo Budista en Málaga.

Otro destino que conoció el misionero fue Tailandia, un país ubicado en el sudeste asiático famoso por sus playas tropicales, acostumbrado a recibir a miles de turistas por año.

“Como a mí me gusta la playa y me gustó mucho la cultura tailandesa, estuve en Koh Phangan por tres meses. Me encantó su cultura, su comida, la gente muy feliz. Yo me iba con la idea de que quizás era medio peligroso, pero la verdad que para nada, la gente muy amable y preparada para el turista y muy abiertos a que conozcas su cultura, Tailandia me pareció un lugar hermoso”, expresó.

Actualmente, el joven trotamundos de 34 años desembarcó en Barcelona (España) donde planea vivir unos dos años, mientras tramita su visa y aprovecha para desenvolverse en un rubro que le apasiona: “Soy DJ también y acá hay mucha movida así para tocar música, pienso quedarme un tiempito”.

En cuanto Argentina, Sebastián analizó que entre los diferentes lugares que visitó en estos últimos años no imagina “si hay un país más hermoso que el nuestro”, al tiempo que recordó una anécdota junto a sus amigos que le hizo valorar más su provincia natal.

“El primer año que salí en Nueva Zelanda, que es todo montaña, otro tipo de lagos, de paisajes. Un día organizamos para ir a una cascada, yo no miré la foto, era una hora caminando. Fuimos y era una cascada chiquitita, por decirlo así, y ellos estaban emocionados, decían ‘que lindo’, se metían y yo, acostumbrado a otra cosa, dentro mío, pensaba caminamos una hora para ver esta cosita”, relató el joven.

Y reflexionó: “Claro, ahí se da cuenta uno de donde viene y las cosas que tiene y que no las ves como es, lo hermoso que es tener un patio y caminar descalzo, la naturaleza, por ahí lo que más extraño es tener un patio o caminar descalzo”.

Por último, sobre la tierra colorada, Sebastián afirmó: “Misiones no tiene nada que envidiar a muchos lugares del mundo. Somos privilegiados de tener esa provincia tan hermosa con naturaleza. Uno no lo valora como debería, lástima la economía. Lo único que le queda a Argentina es mejorar su economía, el día que lo haga yo me vuelvo. Me gusta viajar, pero nuestro país es el mejor del mundo”.

Historias

Pablo Areguatí, el indio guaraní que gobernó Malvinas en el siglo 19

Es un personaje cuasi desconocido. Su nombre asoma de vez en cuando, siempre para el 2 de abril, el aniversario de la guerra de 1982, por las mismas islas por las que peleó con el grado de comandante 158 años antes.

Su nombre es Pablo Areguatí, un indio guaraní nacido en 1780, en lo que antiguamente era San Miguel Arcángel, uno de los siete pueblos jesuitas ubicados en la margen oriental del río Uruguay, donde su padre ejercía como corregidor, y que hoy es la ciudad de San Miguel das Missoes, en el estado brasileño de Río Grande do Sul.

La historia no ofrece mucho testimonio de su derrotero en los convulsionados años que le tocó vivir, más que algunas referencias puntuales que lo presentan como hombre de armas y estratega militar, y una trayectoria coronada como gobernador de las Islas Malvinas en 1824.

Según el historiador misionero Pablo Camogli, Areguatí perteneció a la generación de indios y criollos que, tras la Revolución de Mayo de 1810 y el inicio de las luchas por la Independencia, pudieron escalar socialmente y acceder a puestos administrativos y mandos militares, que les estaban vedados en los tiempos coloniales.

“Pardos, morenos, aborígenes y criollos en general, encontraron en la revolución el ámbito propicio para insertarse en la sociedad y ocupar espacios de mayor o menor trascendencia, pero siempre novedosos con relación a las posibilidades que tenían en los siglos anteriores”, escribe Camogli en su portal MTH.

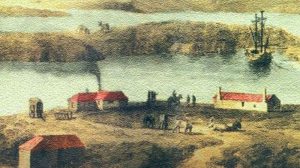

La reducción jesuítica de San Miguel Arcángel, lugar de nacimiento de Pablo Areguatí.

Areguatí tenía, además, a su favor, sus orígenes aristocráticos, en el seno de una familia con vínculos políticos y predicamento en el entorno del marqués Gabriel de Avilés y del Fierro, séptimo virrey del Río de la Plata, que le posibilita estudios de gramática, lógica, filosofía y teología, en el entonces Real Colegio de San Carlos, que entre sus alumnos más notables tuvo a Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia y Vicente López y Planes, el autor del himno nacional; y que estaba ubicado en el mismo solar que, hoy, ocupa el Colegio Nacional de Buenos Aires.

La vida política y militar de Areguatí despunta en la localidad entrerriana de Mandisoví, la antecesora de la actual Federación, erigida en 1.777 por Juan San Martín, el padre del Libertador, sobre asentamientos guaraníes existentes, y refundada por Belgrano en 1810, en una parada de su confiada marcha al Paraguay, donde caería derrotado en la célebre batalla de Tacuarí, que convirtió en mártir al niño correntino Pedro Ríos, y dio inicio a la leyenda del “tamborcito de Tacuarí”.

Belgrano nombró a Areguatí, alcalde y comandante general de milicias de Mandisoví, cargo desde el que enfrentó a los hombres de José Gervasio Artigas y su Liga de los Pueblos Libres, liderados por otro indio guaraní exiliado de la historia, Domingo Manduré, que lo derrotó y lo obligó a volver a Buenos Aires, donde se gestó la empresa que lo devuelve a la memoria cada abril.

En las islas

Imposible saber qué conocía Areguatí de las islas Malvinas cuando el destino lo cruza con Luis Vernet y su socio caído en desgracia, Jorge Pacheco, un veterano de guerra y dueño de saladeros, empobrecido, en la Buenos Aires del siglo 19.

Gracias a la ayuda de Vernet, el gobierno porteño le otorga a Pacheco el permiso para actividades ganaderas en Malvinas, que habían sido incorporadas formalmente a las Provincias Unidas del Río de la Plata el 6 de noviembre de 1820, marcando la continuidad de la presencia española en las islas desde 1767 hasta 1811, con más de 30 gobernadores coloniales.

Vernet consigue también que Areguatí sea nombrado comandante y todos se embarcan, a fines de 1823, en la flota compuesta de dos bergantines, el Fenwich y Antélope, y la goleta Rafaela, capitaneada por el indio guaraní, educado por los jesuitas y apadrinado por Belgrano.

Llevan pertrechos y cañones. Areguatí se propone defender la plaza de los piratas anglosajones de entonces, que tomarían, finalmente, las islas nueve años después, con el desembarco del capitán británico James Onslow, al mando de la corbeta Clío, la expulsión de las autoridades locales y el inicio de una ocupación colonial de 192 años.

El asentamiento en Malvinas, según una pintura de la época.

Cuenta el historiador argentino Felipe Pigna, que también indagó en el personaje, que Areguatí llegó a Puerto Soledad en febrero de 1824, al frente de una exigua tropa y una comitiva de peones con sus familias; Emilio Vernet, hermano de Luis y un comerciante inglés, identificado como Rupert Schofield.

“Durante seis meses al mando, soportando los rigores del clima, tratando de contener a los piratas norteamericanos e ingleses, hacer valer nuestra soberanía y de tornar prósperos sus negocios de ganadería y explotación de las loberías”, escribe Pigna.

“El inglés Schofield resultó ser un alcohólico que poco hizo por el proyecto ganadero. La situación era muy difícil de sostener y el gobernador guaraní debió renunciar y regresar a Buenos Aires”, relata.

Las crónicas no recogen los pormenores de la actuación de Areguatí en Malvinas. No hay relatos de escaramuzas y hazañas, terrestres y navales. Nada que retrate su indudable valor y arrojo en el campo del honor, en un territorio hostil, desconocido y muy distinto del verde y rojo de toda su vida.

El comandante Areguatí regresa exhausto y decepcionado al Río de la Plata. La burocracia porteña no lo abandona y es designado funcionario de la Aduana de Buenos Aires, primero; y, después, oficial de justicia. Muere en 1831, dos años antes de que los ingleses tomaran las islas, y a casi dos siglos de distancia de que su nombre volviera a retumbar entre los ecos de una guerra que se anotó en la historia para siempre.

Historias

Un día con Geraldine Madelaire: arte callejero y resistencia

Son contados los segundos que dura el show. Cuando las luces rojas se encienden, es momento de acelerar y de retirarse cuando el verde asoma. La artista toma sus clavas y comienza a lanzarlas al aire mientras recorre la senda peatonal. Con el rabillo del ojo observa a los automovilistas, buscando algunas sonrisas. Hace 15 años, Geraldine Madelaire decidió que el arte no solo sería su pasión, sino su forma y sustento de vida.

En una entrevista con La Voz de Misiones, Geraldine relató sus inicios en el arte callejero, enumeró los desafíos que enfrenta y contó cómo percibe la respuesta del público.

La música como refugio y motor

Hace más de diez años, transitó una separación y, tras haber sido ama de casa toda su vida, Geraldine se preguntó qué recursos tenía para salir adelante. Insertarse en el mundo laboral a los 30 años no fue sencillo. “Comencé a revolver, revolver y revolver. Entonces encontré a la música y la cocina, que son mis pasiones. Así fue como me convertí en una… cocinera musical”, recordó.

Aunque hoy no tiene miedo de tomar el micrófono, animar al público o construirse un vestuario llamativo, al principio la vergüenza fue su principal barrera. Comenzó tocando en grupo, acompañando a otros artistas que ya tenían experiencia en la calle. Se limitaba a tocar el tambor en la vereda, evitando dar un paso hacia la calle, temerosa ante la mirada del público.

“Yo pensaba que hacer música callejera era como bajar un escalón, pero después me di cuenta de que nada que ver, porque la misma puesta en escena que tenés que poner en un escenario, la ponés en la vereda, en la calle o frente al shopping”, comentó sobre sus inicios.

Sin embargo, un día se encontró sola y, sin la posibilidad de volver a su hogar con los bolsillos vacíos, se llenó de coraje e hizo un show unipersonal por primera vez.

En ese camino, la artista formó grupos musicales con discos de estudio, como Mizioneros Reggae, y actualmente forma parte de Tercer Ojo. Respecto a las oportunidades para sostenerse económicamente de la música, contó que “cuando no hay posibilidades de que te contraten acá o allá, vos sabés que si salís a la calle, te traés la plata”.

@lavozdemisiones🎤 Geraldine Madelaire: 15 años de arte callejero en Posadas Hace 15 años, tras una separación, encontró en la música y la cocina su forma de salir adelante. Pero el camino no fue fácil: tuvo que romper el miedo y la vergüenza para animarse a tocar en la calle, algo que logró primero tocando en grupo. Hoy, con años de experiencia, muchas personas le dicen que jamás se animarían a hacer lo que ella hace, y para ella eso es una señal de lo valioso que es su trabajo. #LaVozdeMisiones♬ sonido original – La Voz de Misiones

El show justo en el lugar correcto

Combinando la música con el malabarismo, la entrevistada explicó que, si un artista logra encontrar un buen lugar y realizar un gran show, con esta profesión se puede conseguir un salario similar al de un trabajo de oficina.

“Más de dos o tres horas no se puede actuar. Nosotros cantamos sin micrófono ni amplificadores, entonces después de ese tiempo se pueden lastimar las cuerdas vocales o los dedos, ¡más aún si hace frío!”, describió mientras mostraba que, para esta entrevista, sus amigos y vecinos trajeron desde el barrio un equipo de sonido especialmente para la ocasión. Este trabajo le permitió sacar adelante a su familia y sostenerse junto a uno de sus hijos, que aún vive con ella.

La artista considera que no es una cuestión de “no valorar el arte”, sino que la situación económica afecta a todos por igual y no hay suficiente efectivo circulando para colocar en la gorra. En la Plaza San Martín, con estudiantes, trabajadores y jubilados circulando a su alrededor, toma el micrófono y comienza a cantar uno de sus temas propios. La gente sonríe, otros evaden la mirada y algunos acompañan con los pies, sentados en su lugar.

“Yo aprendí a no tomármelo personal. Hay gente que quizás perdió su trabajo o se le murió la mamá, entonces no te podés enojar. Aprendí que no es conmigo, sino que cada uno tiene su vida. Sin embargo, creo que en el fondo, a todos les gusta”, reflexionó sobre la actitud del público.

El arte como salvación y encuentro

La música y el arte la llevaron a recorrer distintos lugares, como Córdoba, Buenos Aires y Brasil, y comentó que el público siempre es ambiguo. “A mí me tocó estar cantando y que la gente llore”, relató mientras, detrás suyo, un adolescente con uniforme escolar se anima a pedir una guitarra y toca “El Anillo del Capitán Beto”.

Geraldine no considera necesario ser un virtuoso en la guitarra o tener una voz única e inigualable. Para ella, lo importante es el mensaje y la entrega. “El arte, por más pequeño que sea, es valioso porque puede salvar una vida”, afirmó con convicción.

El sol va bajando en la plaza y las últimas notas resuenan en el aire. Un pequeño grupo aplaude con entusiasmo, otros dejan caer algunas monedas en la gorra. La artista sonríe y agradece, consciente de que, en cada presentación, el arte sigue cumpliendo su propósito: conectar, emocionar y, quizás, cambiar una vida.

Antes de despedirse, Geraldine compartió una última reflexión: “Cuando paso mucho tiempo sin cantar o tocar en la calle, lo extraño. Porque en esos lugares conozco gente, conecto y siento que todos somos iguales”.

Para ella, la calle es más que un escenario: es un espacio de encuentro donde el arte borra diferencias y acerca a las personas.

Historias

Mbororé, 384 años de una hazaña misionera y guaraní

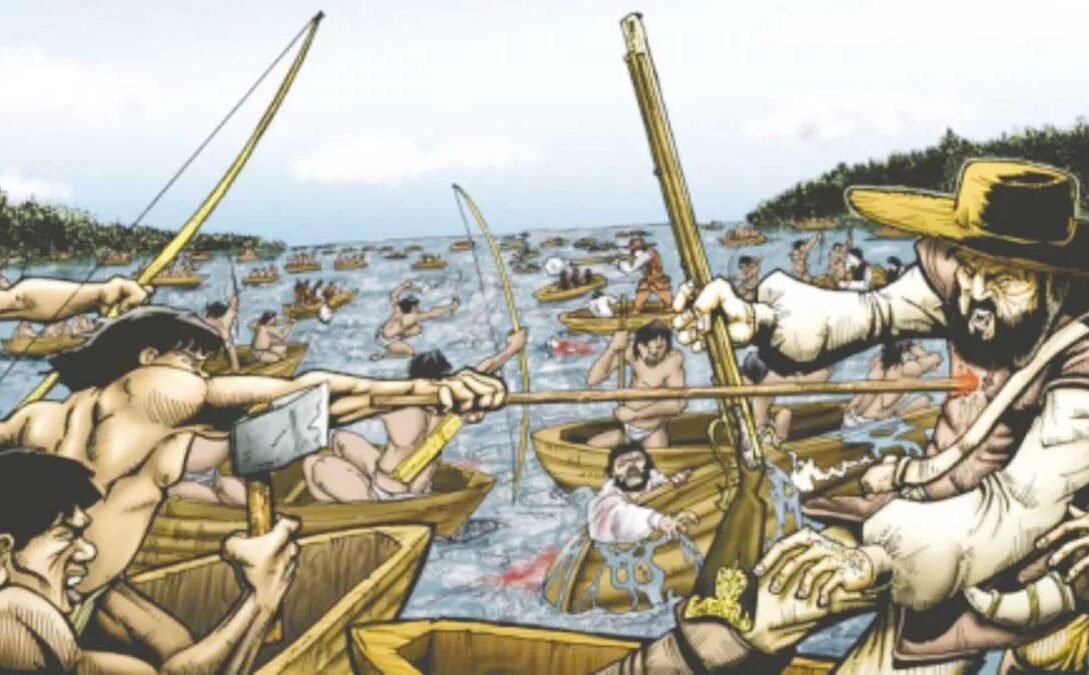

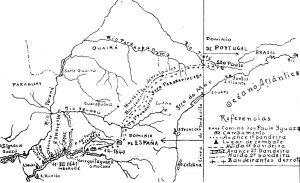

El 11 de marzo de 1641, hace 384 años, una armada precaria, impulsada más por el arrojo de sus hombres que por el poder de sus armas, expulsó a una de las últimas escuadras de bandeirantes portugueses que incursionaban en territorios de la entonces América española, con fines de robo y esclavitud.

La gesta, que forma parte de las efemérides misioneras y tiene su serenata anual, tuvo como epicentro el Cerro Mbororé, un peñón de piedra caliza que se alza sobre el río Uruguay, a un puñado de kilómetros de la actual localidad de Panambí. Hoy, dos cruces de madera recuerdan la hazaña de aquel ejército de indios y sacerdotes jesuitas que enfrentaron una fuerza que los doblaba en número y poder de fuego, y vencieron.

Los historiadores coinciden en señalar que la bautizada Batalla de Mbororé fue el primer combate naval de la historia argentina, aunque hubiera ocurrido doscientos años antes de los sucesos de 1816 en Tucumán, que marcaron el inicio de la construcción nacional.

Bandoleros y esclavistas

“Bandeirante” es una palabra portuguesa que refiere a “bandeira” (bandera) y, mientras la historiografía española los presenta como bandoleros armados y peligrosos, en Brasil la narrativa oficial les reconoce un papel indiscutible en la expansión portuguesa más allá de los límites establecidos en el Tratado de Tordesillas, de 1494, que pretendía ponerle un freno a las ambiciones de Lisboa en América.

Las bandas de bandeirantes comenzaron sus incursiones armadas hacia el sur del continente, unos cincuenta años antes del choque de esa mañana en aquel tranquilo recodo del río Uruguay.

Descendientes de primera y segunda generación de portugueses de San Pablo, los bandeirantes perseguían los sueños de riqueza alimentados por dos siglos de historias sobre la abundancia de oro y plata en los territorios ocupados por España; como también, la cacería de guaraníes para venderlos como esclavos a fazendeiros y burgueses de metrópolis que empezaban a relucir.

Pronto, las reducciones de la Compañía de Jesús se convirtieron en objetivo y los ataques arreciaron, lo que llevó a los jesuitas a armar y entrenar a los indígenas para la defensa de sus territorios.

Curas como Cristóbal Altamirano, Pedro Mola, Juan de Porras, José Domenech, Miguel Gómez y Domingo Suárez, que se lucirían en Mbororé, conformaron verdaderos estados mayores jesuitas que, no solo perfeccionaron el arte de la guerra conocido hasta entonces en estas tierras, sino que frenaron y desalentaron definitivamente las incursiones invasoras.

La trampa perfecta

Sesenta canoas, con medio centenar de arcabuces y mosquetes, conforman la armada del cacique Abiarú, que flota inmóvil en el arroyo Mbororé; mientras, en tierra, miles de guaraníes comandados por el cacique Ñeenguirú, esperan atrincherados al enemigo que, a esa hora del amanecer, navega confiado hacia la trampa.

La escuadra bandeirante se compone de una numerosa flotilla de balsas y mas de 3.000 hombres bien pertrechados: unos 500 europeos y mamelucos (nombre que los portugueses daban a los mestizos), y el resto, dos millares y medio de indios tupíes, temidos por su fama con los arcos y los proyectiles de piedra.

Es una fuerza descomunal, comparada con el despliegue de los defensores guaraníes y jesuitas que, pese a la desproporción de recursos, tienen a su favor el conocimiento del terreno y hasta cuentan con un arma secreta, producto del ingenio como de la desesperación: cañones de tacuaruzú, que permiten uno o dos disparos, y que resultan decisivos.

El choque se inclina, enseguida, a favor de las fuerzas de Abiarú, que emergen de las sombras del río y sorprenden, de tal manera, al enemigo, que este no tiene más opción que replegarse y buscar refugio en las orillas, donde lo espera Ñeenguirú y sus hombres.

La emboscada funciona y los bandeirantes apenas alcanzan a escapar, para reagruparse en una posición que nunca consiguen convertir en fuerte, y de la que pueden huir solo unos pocos afortunados, que sobreviven para contar la derrota a sus patrones en San Pablo.

Mbororé es un hito, afirman los historiadores. El relato de los hechos escala los límites de la proeza y describe la más grande hazaña misionera y guaraní que hoy se recuerde en la Tierra Sin Mal.

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasSan Pedro decretó tres días de duelo por los fallecidos en la tragedia de San José

-

Policiales hace 1 día

Policiales hace 1 díaIdentificaron al peatón que murió atropellado sobre avenida Quaranta

-

Policiales hace 6 días

Policiales hace 6 díasSon ocho los fallecidos en el despiste de un micro con trabajadores en San José

-

Policiales hace 4 días

Policiales hace 4 díasDetienen a abogado obereño por red de trata y pedofilia desbaratada en 2022

-

Policiales hace 6 días

Policiales hace 6 díasLa Policía confirmó siete muertos en la tragedia de San José: sus identidades

-

Política hace 6 días

Política hace 6 díasRamón Amarilla desde la cárcel: “Conmigo crearon el voto bronca”

-

Policiales hace 5 días

Policiales hace 5 díasAtraparon oculto en el monte al hombre que naufragó en el Paraná con su familia

-

Policiales hace 4 días

Policiales hace 4 díasAbogado detenido por red de trata y pedofilia trabajó para la Muni de Oberá